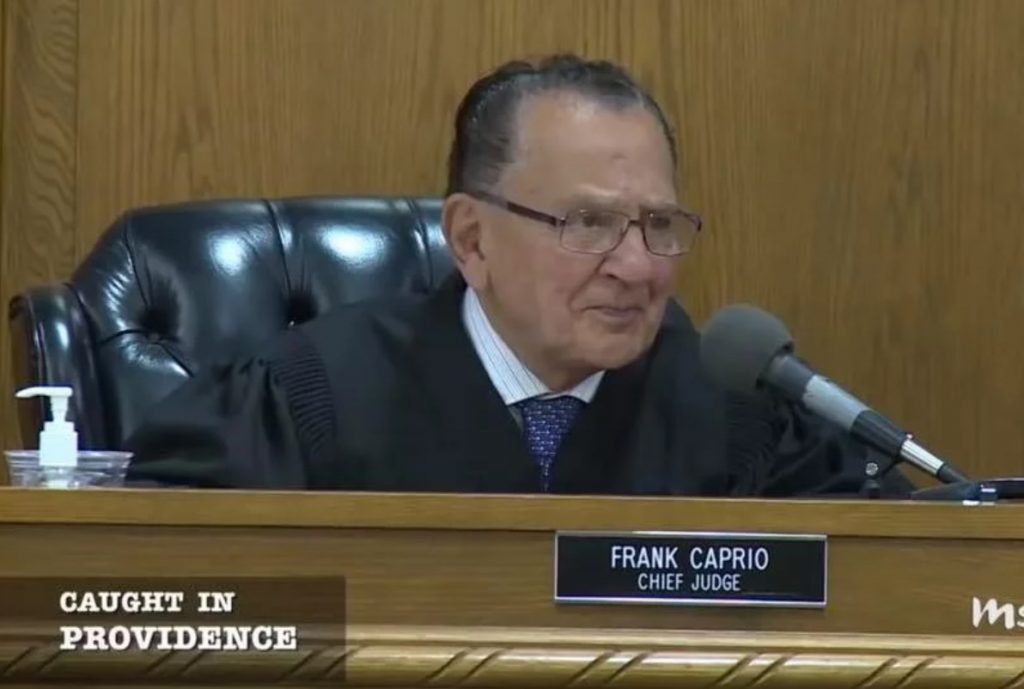

[Sudah beberapa bulan ini saya tidak menulis. Tulisan “Setengah Abad” hidup saya pun bahkan belum sempat lagi saya tuntaskan. Belakangan ini energi saya begitu cepat terkuras, baik lahir maupun batin. Tapi ketika saya mendengar berita bahwa tanggal 20 Agustus 2025 lalu seorang hakim bernama Frank Caprio meninggal dunia, saya seperti mendapat tenaga dadakan untuk menulis lagi.

Ya, saya tidak tahan untuk tidak menulis tentang sesosok manusia yang bisa jadi merupakan perlambang kebaikan, kemuliaan hati dan kearifan di masa sekarang, setelah nama-nama seperti Bunda Theresa misalnya. Juga, karena saya merupakan salah satu followers Frank Caprio di akun media sosial TikTok, dan cukup sering me-repost video-videonya.

Dan sekarang, saya ingin menuliskan sebuah ungkapan hati saya yang paling tulus untuk hakim yang oleh banyak orang—terutama orang-orang kecil seperti saya—dianggap sebagai hakim paling baik di dunia.]

Kepada yang sangat saya hormati:

Judge Frank Caprio

Dear Judge,

Saya tahu kamu tidak mengenal saya, meskipun saya adalah pengagum beratmu, dan selalu mengikuti video-video di akun TikTok mu. Melihatmu berbicara dengan mereka yang dibawa kepadamu di ruang sidang karena suatu kesalahan tertentu di kanal “Caught in Providence”-mu seperti melihat seorang bapak yang berbicara kepada anaknya, atau seorang Mahaguru yang berbicara kepada muridnya. Penuh kearifan, penuh kebijaksanaan, sarat empati, dan padat dengan kerendahan hati. Padahal mereka adalah orang-orang yang bersalah di mata hukum, dan kamu adalah Sang Hakim yang punya referensi penuh tentang vonis apa yang harus dijatuhkan kepada mereka.

Aku mengagumimu (bahkan “pakai bangets” kalau kata anak-anak muda di negara saya Indonesia, untuk menggambarkan betapa saya amat sangat mengagumimu setulus hati). Bahkan boleh dibilang, mengagumimu adalah salah satu hal termudah yang pernah kulakukan dalam hidupku. Memang tidak sulit bagi siapapun yang normal dan berperasaan untuk mengagumi caramu menjatuhkan putusan, dan aku dapat melihat bahwa sekalipun mereka dihukum, raut wajah mereka menunjukkan sebuah kepuasan. Kepuasan karena mereka dihukum secara adil, dan karena mereka diperlakukan sebagai manusia terhormat, sekalipun bersalah di mata hukum manusia.

Amerika harus berterima kasih kepadamu, karena ketika Amerika berkata “In God we trust”, rakyat kecil di sana benar-benar bisa percaya bahwa Tuhan benar-benar hadir dalam kehidupan mereka dalam wujud seorang hakim di Providence, Rhode Island bernama Frank Caprio. Aku tidak bermaksud menyamakanmu dengan Tuhan, tapi siapapun yang beriman mengamini bahwa keadilan sejati hanya ada pada Tuhan Yang Maha Adil. Masyarakat Providence beruntung, keadilan sejati itu bisa mereka terima dari Tuhan melalui hambaNya: Frank Caprio. Keadilan yang dijatuhkan melalui ketukan palu di meja hakim dengan tidak menyakiti, tidak menghina, tidak merendahkan, dan tidak terkontaminasi kepentingan apapun. Keadilan yang diputuskan di atas empati, pengertian yang dalam, dan kata-kata penuh dengan penghargaan akan kemanusiaan.

Judge,

Aku menyukai video-videomu karena aku seperti mengikuti sebuah pelajaran berseri tentang kemanusiaan, kerendahan hati, dan kebijaksanaan ala para Nabi. Sebuah pelajaran mahal, karena itu semua amat sangat langka akhir-akhir ini. Video-videomu membangkitkan harapan dan gairah, karena aku melihat bahwa kemanusiaan dan kebaikan itu masih ada di luar sana, di tangan seorang hakim yang benar-benar layak dipanggil “Yang Mulia” di ruang sidang. Aku menikmatinya detik demi detik, dan tidak pernah mau videomu berakhir. Caramu menjatuhkan putusan membawaku ke dunia lain, dunia di mana ruang sidang sekalipun bisa menjadi tempat yang penuh dengan keakraban, saling memuji dan menghargai, serta penuh kehangatan. Tempat di mana yang bersalah di mata hukum tetap dihormati dan tidak merasa terhakimi, dan Si Pengadil tidak sok berkuasa serta semena-mena. Latar belakang karier militermu tidak membuatmu menjadi pribadi yang kaku, prosedural, yang hanya tahu “hitam” atau “putih”; namun justru membuatmu memahami dengan sangat baik apa arti penderitaan, kekurangan, kemiskinan, dan perasaan terpinggirkan.

Aku membayangkan, sebaik dan seadil itulah Tuhan menghakimi kita, hanya saja dalam tingkat yang berbeda dan tidak dapat dipahami karena keilahiannya. Kamu-lah “bench mark” seorang hakim yang sebenarnya sehingga sejak pengadilan pertama berdiri di dunia, seorang hakim dipanggil “Yang Mulia” di ruang sidang. Pengadil yang betul-betul harus adil, tidak “text book”, mengadili dengan hati, dan bukan semata-mata dengan otak. Aku membayangkan seandainya semua hakim di dunia ini seperti kamu, alangkah indahnya dunia kita. Alangkah indahnya dunia ketika semua pencari keadilan dapat berharap pada para pengadil di ruang sidang tanpa harus mengeluarkan sepeser pun untuk “pelicin”. Alangkah indahnya dunia ketika semua orang, apapun kelas sosialnya, dapat berharap banyak tentang keadilan, kepada orang-orang yang mereka sebut “Yang Mulia”.

Tapi sudahlah…dunia kita memang serba utopia. Tindakan sering kali tidak sama dengan kata-kata. Kenyataan sering kali tak sama dengan harapan. Itulah sebabnya, aku merasa kehilangan kamu, Judge. Aku kehilangan sosok yang bisa meyakinkan aku bahwa jauh di luar sana, keadilan yang berbalut kebaikan hati itu ada dan nyata. Aku cuma bisa melihat lagi video-videomu, dan membayangkan dirimu yang sedang tersenyum penuh damai melihat kebahagiaan orang-orang kecil yang kamu selamatkan hidupnya, juga keluarganya. Orang-orang termarjinalkan yang kamu buat tersenyum sekalipun mereka berada di ruang sidang yang sakral. Juga orang-orang yang terinspirasi oleh kebaikan hatimu seperti saya. Percayalah Judge, surga menyambutmu dengan penuh suka cita karena mereka mendapatkan seorang penghuni baru yang benar-benar mulia seperti sebutannya di dunia. Jutaan orang berduka, tapi doa semua orang yang berduka itulah yang akan melapangkan perjalananmu menghadap Tuhan, Sang Hakim Yang Maha Adil. Aku berharap kelak bisa bertemu denganmu di tempat yang sama.

Selamat jalan, Judge. Selamat beristirahat dalam damai, Sang Pengadil.

Jakarta, 22 Agustus 2025