Dalam pelajaran sejarah di berbagai tingkat pendidikan resmi kita (SD, SMP, SMU), bulan Juli tahun 1947 dikenang melalui peristiwa Agresi Militer Belanda yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 terhadap Indonesia yang saat itu masih “balita”. Namun bagi prajurit TNI Angkatan Udara, bulan Juli 1947 memiliki sebuah makna yang lain, yang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia nyaris tak terkenang. Saat ini, Angkatan Udara mengenang peristiwa tanggal 29 Juli 1947 itu sebagai “Hari Bakti TNI Angkatan Udara”. Apa yang sebenarnya terjadi 66 tahun yang lalu itu?

Operasi Udara Pertama

Lebih kurang seminggu setelah Agresi Militer Belanda terhadap Indonesia, tercetus keinginan sebagian prajurit Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) untuk membalas arogansi Belanda tersebut. Saat itu, AURI masih berusia satu tahun tiga bulan, sejak didirikan pada tanggal 9 April 1946 sebagai pengganti Tentara Republik Indonesia Jawatan Penerbangan. Dengan usia yang masih sangat “bayi” itu, keinginan untuk menyerang militer Belanda (yang notabene telah terlengkapi dengan baik) tentu merupakan hal yang cukup mustahil dan tidak realistis. Namun tekad yang bulat demi pertaruhan harga diri bangsa pada akhirnya membuat rencana itu menjadi tidak mustahil.

Saat itu aset AURI hanyalah pesawat-pesawat Jepang yang kondisinya sebagian besar tidak laik terbang. Guna merealisasikan keinginan menyerang Belanda, dipilihlah empat pesawat (Guntei dan Cureng) yang oleh teknisi-teknisi AURI saat itu dicoba untuk diperbaiki siang dan malam. Karena keterbatasan peralatan serta suku cadang, hanya tiga dari empat pesawat itu yang siap diterbangkan (dan hanya sekedar bisa terbang!), yakni satu Guntei dan dua Cureng. Pesawat-pesawat tersebut ada di Pangkalan Udara Maguwo (sekarang Adisutjipto) Yogyakarta, dan diawaki oleh para kadet penerbangan yang dididik di sana.

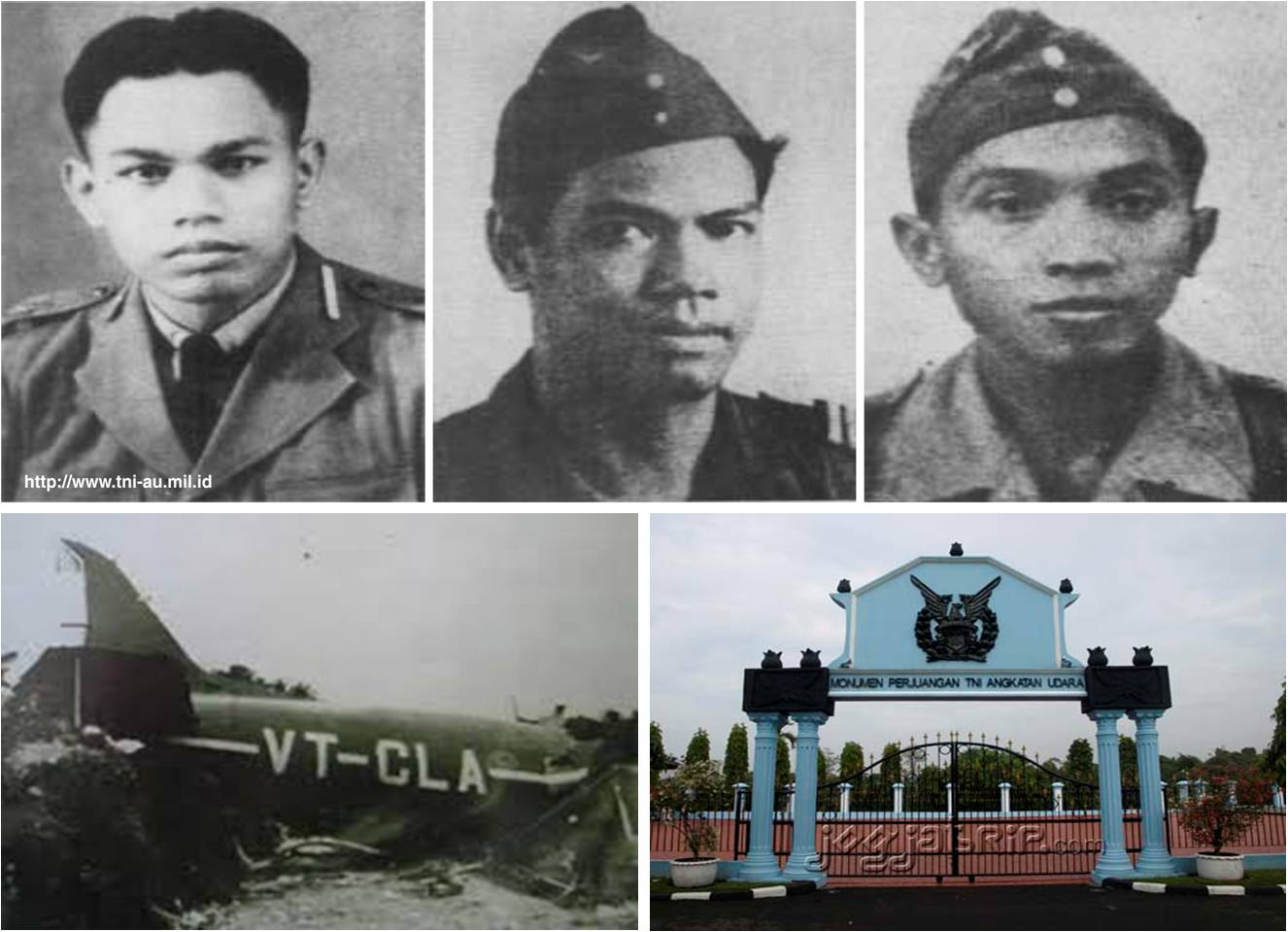

Rencana serangan udara terhadap Belanda ini (yang dikenal sebagai “Gerilya Udara”) kemudian disampaikan kepada Perwira Operasi AURI Komodor Muda Udara Halim Perdanakusuma, dan diteruskan kepada KSAU Komodor Udara Suryadi Suryadarma. Dalam breifing sebelum penyerangan, KSAU mengungkapkan “Operasi udara ini ditinjau dari sisi militer tidak akan membawa pengaruh yang menakjubkan, namun secara psikologis merupakan pukulan berat bagi pihak Belanda”. Ya, jelaslah bahwa tujuan AURI saat itu hanyalah membuat efek psikologis bagi Belanda, dan juga bagi dunia internasional, bahwa Republik Indonesia beserta Angkatan Udaranya masih ada. Selanjtunya, dilakukan pematangan rencana operasi dengan melibatkan tiga pesawat, serta tiga pasang awak: Guntei diterbangkan oleh Kadet Udara I Mulyono dengan juru tembak (air gunner) Dulrahman, dan dua Cureng masing-masing oleh Kadet Udara I Sutardjo Sigit dengan air gunner Sutardjo serta Kadet Udara I Suharnoko Harbani dengan air gunner Kaput. (Catatan: para air gunner itu sebenarnya adalah para teknisi yang juga ambil bagian dalam merakit pesawat)

Tiap pesawat memiliki sasaran yang berbeda: Guntei menyerang tangsi militer Belanda di Semarang, dibekali dengan 400 kg bom; Cureng Sutradjo Sigit-Sutardjo akan menyerang Salatiga dan Suharnoko-Kaput menyerang Ambarawa, masing-masing berbekal 50 kg bom di sayap pesawat dan bom bakar dalam peti-peti yang dipangku oleh air gunner. Harap dicatat, kondisi pesawat-pesawat itu hanya sekedar bisa terbang, tidak ada radio komunikasi, tidak ada lampu, serta navigasi yang hanya mengandalkan peta dan pengamatan visual dari udara.

Pagi hari, 29 Juli 1947 pukul 05.00 WIB, ketiga pesawat itupun lepas landas meninggalkan Maguwo, berurutan mulai dari Guntei (ke Semarang), disusul Cureng pertama (ke Salatiga), dan Cureng kedua (ke Ambarawa). Dengan modal “nekat”, para awak pesawat ini terbang ke tiga kota basis militer Belanda, melepaskan bom-bom yang ada di sayap pesawat, dan menjatuhkan secara manual bom-bom bakar yang mereka pangku dalam peti kotak. Setelah asap membubung di tiga kota itu (yang memastikan mereka bahwa bom telah meledak), merekapun kembali ke Maguwo dan mendarat di sana pukul 06.20 WIB. Inilah operasi udara pertama AURI, yang hanya bermodalkan semangat serta ketidakrelaan melihat harga diri bangsa diinjak-injak, dan berhasil memberikan pukulan psikologis bagi Belanda. Begitu mendarat di Maguwo, ketiga pesawat itu disembunyikan di balik pepohonan guna menghindari pengamatan Belanda yang diperkirakan akan membalas. Lampu-lampu penerangan landasan Maguwo pun saat itu dimatikan, dan seluruh komunikasi radio dihentikan sementara.

Berkabung Setelah Penyerangan Yang Sukses

Pada hari yang sama, terbang sebuah pesawat C-47 Dakota yang membawa obat-obatan bantuan dari Palang Merah Malaya (Malaysia) kepada Palang Merah Indonesia. Dakota ini adalah pesawat sewaan yang didapat dari seorang warga negara India bernama Bijoyanda Patnaik yang bersimpati pada perjuangan rakyat Indonesia. Dalam pesawat yang bernomor ekor VT-CLA ini, terdapat tiga tokoh AURI masing-masing Komodor Muda Udara Agustinus Adisutjipto, Komodor Muda Udara Prof. Dr. Abdulrachman Saleh, dan Opsir Muda Udara Adi Sumarmo Wirjokusumo. Pesawat lepas landas dari Singapura pukul 13.00, dan langsung menuju Maguwo.

Awak pesawat saat itu adalah warga negara asing, masing-masing Alexander Noel Constantine (pilot, kebangsaan Australia), Roy Hazelhurst (kopilot), dan Bhida Ram (juru mesin udara). Selain itu, terdapat beberapa penumpang lainnya, termasuk istri pilot Ny. A.N. Constantine. Setelah sekitar tiga jam, pesawat bersiap mendarat di Maguwo, roda pesawatpun sudah dikeluarkan. Namun tanpa diduga, pesawat dengan misi kemanusiaan ini diserang oleh dua pesawat P-40 Kitty Hawk Belanda yang melepaskan tembakan dan menghantam pesawat. Mesin kiri terbakar, pesawat oleng, berbelok dari lintasannya, dan akhirnya jatuh di pematang sawah di desa Ngoto, Bantul (sebelah selatan kota Yogyakarta) setelah sebelumnya menabrak pohon. Seluruh awak dan penumpang gugur, dan hanya satu orang yang selamat atas nama Abdulgani Handonotjokro.

Ini adalah sebuah duka mendalam bagi AURI, karena ketiga tokohnya dalam pesawat VT-CLA adalah para perintis Angkatan Udara yang tenaga serta pikirannya masih sangat dibutuhkan dalam membangun AURI saat itu. Namun itulah perjalanan sejarah, yang hingga hari ini—dalam keyakinan saya—tidak banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan Keppres 071/TK/1076 tanggal 9 November 1974, ketiga tokoh AURI itu ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, dan nama ketiganya diabadikan untuk mengganti nama Pangkalan Udara Maguwo Yogyakarta (menjadi Lanud Adisutjipto), Bugis Malang (menjadi Lanud Abdulrachman Saleh), serta Panasan Solo (menjadi Lanud Adi Soemarmo). Peristiwa 29 Juli itu sejak tahun 1955 diperingati AURI sebagai “Hari Berkabung”, dan pada tahun 1962 hingga saat ini diubah menjadi “Hari Bakti TNI AU”. Selain itu, di tempat jatuhnya pesawat VT-CLA berdiri “Monumen Perjuangan TNI Angkatan Udara”, yang sebelum tahun 2000 disebut “Monumen Ngoto”.

Pelajaran Yang Dapat Dipetik

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai sejarah”, itu kata orang bijak. Sekarang, dengan catatan sejarah seperti di atas, apa makna yang bisa kita ambil? Ada beberapa pelajaran berharga yang dapat kita petik untuk hari ini dari peristiwa 66 tahun yang lalu itu:

1. Kita bisa melakukan apa saja, mencapai apapun yang kita inginkan selama kita mau mengupayakannya. Operasi “Gerilya Udara” di tiga kota itu membuktikan, bahwa keterbatasan dan kekurangan bukanlah masalah besar bila kita memiliki keinginan kuat dan komitmen untuk mewujudkan sesuatu, sekalipun yang harus kita hadapi adalah sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dan tangguh (seperti militer Belanda saat itu).

2. Kita bisa menjadi kuat dan besar bila bersatu, dan menempatkan kepentingan bangsa serta negara di atas segala-galanya. Bayangkan bila saat itu awak pesawat AURI hanya berpikir akan dirinya sendiri, pasti tak ada satupun pesawat Guntei atau Cureng itu yang terbang. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka dan masa depan keluarga mereka dengan segala resiko (pesawat mengalami kegagalan dalam perjalanan, bom meledak di udara, tersesat karena minim alat navigasi, atau bahkan tertembak musuh) hanya karena mereka tidak rela bangsa mereka direndahkan orang lain.

3. Diplomasi udara adalah salah satu instrumen yang tangguh dalam hubungan internasional. Ini dibuktikan dengan keberhasilan mendapatkan bantuan negara lain dalam upaya perjuangan nasional melalui peran tokoh-tokoh AURI saat itu, meskipun harus berakhir di ujung peluru pesawat-pesawat Belanda.

Oleh karenanya, memperingati Hari Bakti Angkatan Udara yang ke-66 tahun ini, saatnya kita (tak hanya insan TNI AU, melainkan seluruh elemen bangsa) bertanya pada diri sendiri: “Sudah cukup kuatkah komitmen kita untuk menggapai cita-cita nasional seperti diamanatkan oleh para pendiri bangsa ini?”; “Bila kita berucap ingin membangun bangsa, sudahkah kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan kita sendiri?”; dan “Sudah cukupkah kita menghargai serta membangun kekuatan udara sebagai instrumen untuk memperkuat diplomasi internasional kita?”.

Bila kita sudah tahu jawabannya, adalah tidak bijaksana bila kita tidak berusaha mewujudkannya….