Meski sudah berlangsung beberapa minggu, kelanjutan isu penyadapan telepon beberapa pemimpin negara kita oleh intelijen Australia masih menyisakan aroma hangat. Pemerintah RI masih menunggu beberapa aksi riil Pemerintah Australia (termasuk melalui kedatangan Menlu Australia Julie Bishop ke Indonesia) untuk merumuskan beberapa langkah ke depan guna menormalisasi hubungan kedua negara. Isu ini menambah beberapa “bumbu” dalam adonan dinamika Indonesia yang dalam beberapa waktu terakhir sudah “meriah” terkait Pemilu 2014 yang semakin dekat. Beberapa isu lain terkait korupsi, “jodoh-menjodohkan” pasangan Capres-Cawapres, saling kritik soal kepemimpinan nasional/daerah, plus beberapa bumbu kecil lainnya seolah membenarkan anggapan bahwa Indonesia adalah sebuah “laboratorium besar” (huge laboratory) bagi siapapun yang berminat meneliti dan mengkaji tesis-tesis sosial, budaya, politik, bahkan pertahanan sekalipun.

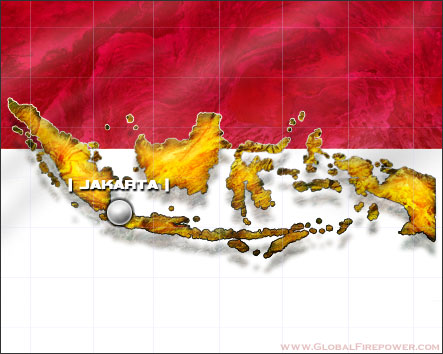

Saya bukan seseorang yang berkompeten untuk menilai atau mengomentari benar-salahnya seseorang, melainkan hanya ingin melihat semua ini melalui sebuah pertanyaan sederhana “mengapa kita bisa seperti ini?”. Siapapun tahu bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang besar, baik secara geografis, demografis, maupun potensi sumber daya alam. Kita sudah merdeka lebih dari 68 tahun, sebuah usia yang sebenarnya tidak muda lagi, dan selayaknya sudah mencapai sebuah tingkat kematangan bernegara yang cukup mapan. Namun kita tidak bisa menepikan fakta bahwa sebagian besar orang beranggapan kita seperti sebuah negara yang baru berdiri, laksana bayi yang baru belajar merangkak, dan bagaikan si buta yang sedang meraba-raba ke mana harus berjalan. Serangkaian stigma yang ironis dan membuat miris mengingat begitu banyaknya berkat yang Tuhan berikan dalam lebih dari 17.000 pulau dan lautan yang amat sangat luas di negeri ini.

Pada saat kita semua marah dan menganggap tetangga kita bersikap tidak etis dengan “menguping” apa yang kita bicarakan, pernahkah kita bertanya mengapa hal itu bisa terjadi? Saya teringat sebuah acara di salah satu televisi kita yang menayangkan peristiwa-peristiwa kriminalitas di tanah air, dengan kutipan di akhir acaranya lebih kurang demikian “Kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah…waspadalah…!” Kalau “menguping” alias penyadapan itu dianggap sebuah kejahatan, maka terlepas dari niat si pelaku, pasti juga karena si pelaku melihat adanya “kesempatan”, ditambah lagi kita yang kurang waspada. Berpijak dari sini, mengapa alih-alih kita bersikap waspada, kita justru memberi mereka kesempatan atau peluang? Mengapa kita tidak belajar dari orang-orang bijak dahulu yang mengingatkan kita dalam adagium “Tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi”?

Masih bicara soal isu penyadapan itu—yang saya gunakan sebagai contoh saja—kita tentu harus mengintrospeksi diri dalam soal pembangunan struktur komunikasi publik. Secara garis besar, infrastruktur komunikasi (termasuk komunikasi masif jarak jauh yang kita sebut “telekomunikasi”) pasti melibatkan satelit, stasiun pemancar dan penerima di darat, dikelola oleh manajemen provider, dan pesawat telepon itu sendiri. Coba lihat, dari sekian perangkat yang membentuk sistem itu, adakah yang benar-benar “Indonesia”? Satelit siapa saja yang digunakan para provider kita? Siapa pemilik saham terbesar dari para provider atau operator selular di negeri ini? Di mana saja operation center para operator yang menjadi pusat pengelolaan informasi yang beredar melalui jutaan SMS atau telepon setiap harinya, di Indonesia kah? Adakah perangkat pesawat telepon yang benar-benar “Indonesia”? Memang, pelabelan semuanya di tayangan iklan, billboard atau media mengatakan “Indonesia”, tapi saya pribadi tidak yakin semuanya benar-benar “Merah Putih” alias seutuhnya Indonesia. Selama tidak 100% Indonesia, siapapun pihak asing yang memiliki saham di situ berhak untuk mengelola informasi yang beredar (perhatikan juga ketentuan International Telecommunication Union (ITU) yang memuat klausul tertentu tentang “lawful atau legal interception”).

Thus, pasti ada yang mempertanyakan kemampuan bangsa ini untuk menyediakan semua perangkat itu sehingga kita bisa bebas intervensi, bebas penyadapan asing, dan bebas dari bentuk penyalahgunaan informasi lainnya (lha wong membuat mobil nasional saja dipertanyakan hehehe…). Di titik ini, saya justru balik bertanya seberapa “Merah Putih” orang-orang yang mempertanyakan itu. Tidak perlu naif bahwa di antara lebih dari 250 juta penghuni negeri ini, banyak manusia-manusia cerdas yang sanggup membuat pesawat bahkan dari nol sekalipun (bukan sekedar merakit) yang pasti juga mampu membangun roket, ada perusahaan lokal yang mampu membuat perangkat komunikasi anti-sadap, banyak praktisi TI yang cerdas dan bisa “usil” meretas jaringan maya yang dianggap paling aman sekalipun, dan berbagai potensi lainnya. Persoalannya, sudahkah kita “menganggap” mereka? Sudahkah kita secara maksimal memberdayakan semua potensi itu sehingga terbangun sebuah portoflio—tidak sekedar infrastruktur—yang benar-benar “Merah Putih”? Hmmm…

Alih-alih memberdayakan potensi dalam negeri, kita terjebak dalam hedonisme materialis yang penuh puja-puji terhadap produk-produk asing dan merk-merk luar negeri, mulai dari pakaian, makanan, kendaraan, hingga itu tadi: infrastruktur komunikasi. Ini bangsa pragmatis yang senang dengan sesuatu yang gampang, hobi dengan jalan pintas, tidak mau repot, tidak mau bersusah payah. Yang bisa memberikan kepuasan instan dipuji, yang mengajak bekerja keras dicaci maki. Kita bangsa “besar” yang senang dengan pemberian alias hibah, dan menepikan sebuah pesan moral yang amat bijaksana bahwa “tidak pernah ada yang namanya makan siang gratis”. Kita senang menerima pemberian yang hanya gratis di atas kertas, namun tidak mau tahu bahwa pasti ada sesuatu yang terselip di balik semua pemberian itu. Lebih parah lagi, setelah kita “marah-marah” karena merasa dicurangi, kita masih juga tidak mau mengkritisi diri sendiri: seberapa “Merah Putih” sih kita sebenarnya??

Hanya Tuhan yang tahu…